5月活動報告です。【金沢行ってきました】

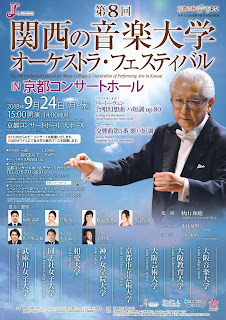

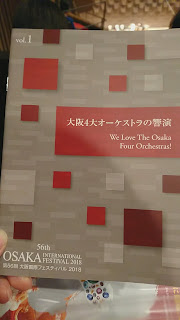

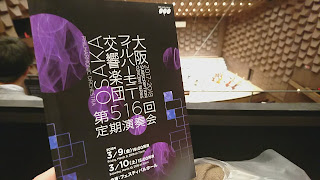

お久しぶりです。 全くこのブログの更新が出来てなかったので、一念発起して執筆しています。 更新が滞っていた理由としては、緊急事態宣言のせいでほぼ仕事が無くなってしまったからですね。気持ち的にも書く気になれなかったのも事実です。 他にも、合わせ練習なども予定していたのですが、施設が使えなくなってしまったりして活動も制限されていました。 さて、5月の唯一の演奏仕事だった、大阪フィルのエキストラの話をします。 緊急事態宣言下の大阪ではありましたが、大阪フィルの出張公演に参加していました。場所は金沢。ミュージックフェスティバルを開催していて、そこに大阪フィルも参加するというものでした。 リハーサルを大阪で行い、自宅でPCR検査をして陰性となり、いよいよ金沢へ。 かなり久々の遠出だったので、めちゃくちゃ楽しみで仕方なかった。おかげで金沢に行く前の夜は全然眠れなかったくらい(笑) 新大阪駅は想像よりも人が少なく、がらんとしていました(ついでに雨漏り) 特急サンダーバードに乗って、金沢へ向かいます。 同じ車輌には4、5名くらいしか居らず人とディスタンスが取れたのはよかった。 大阪から2時間半ほどかけて、金沢へ到着。 1日目は降り番(=担当するパートがないこと)の日で、ホールで公演を聴いたりシェア自転車で人混みをさけつつ少しだけ観光しました。駅はかなり混雑してて、人手がとても多く感じるほどです。 会場の石川県立音楽堂。オーケストラアンサンブル金沢の本拠地でもあります 21世紀美術館(人が多すぎて中は見なかった) 金沢城公園の庭園 尾山神社。神門の窓ガラスは色付きのおしゃれなガラスになっています。 次の日。公演当日です。 レスピーギのローマの祭り 。4楽章が出番だったのですが、なんとGP(ゲネプロ)の時間の関係上なのか戦略(?)の内なのか、一度も曲中で試せず、ぶっつけ本番ということに。 Tavoletteと言って、簡単に言うと木の板をハンマーで叩くパートを担当。リハーサルの時に色々試しながらハンマーと木の板の組み合わせを決めましたが、果たして本番は上手く行っていたのか?本番は色々ありましたが、どうにか最後までやり遂げることは出来ました。 本番終了後、その日の夜の特急で帰る予定にしていたので、まずは食べていなかった金沢カレーを食べに「ゴールドカレー」のお店へ。Sサイズで本当にちょうど良...